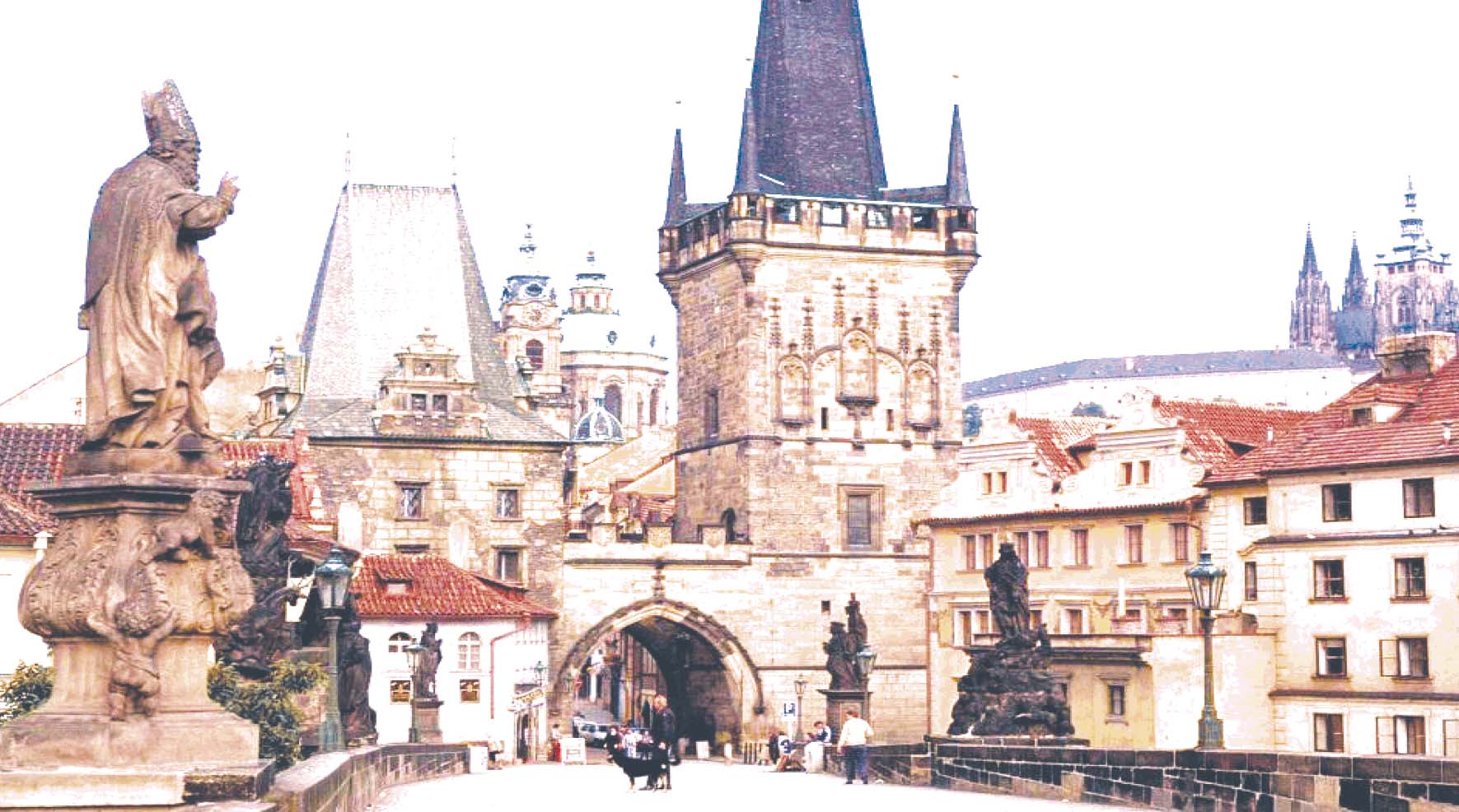

С 18 по 21 ноября 2013 г. в Праге проходил курс повышения квалификации, организованный EULAR (14th EULAR postgraduate course). Ведущие европейские эксперты (D. Boumpas, A. So, E. Choy, D. van der Heijde) обсудили с участниками этого мероприятия широкий круг вопросов клинической и экспериментальной ревматологии. Ревматологам из разных стран была предоставлена уникальная возможность общения с коллегами и ведущими специалистами в неформальной обстановке.

Рассматривались такие вопросы, как факторы риска и механизмы развития ревматоидного артрита (РА) и других аутоиммунных заболеваний, методы их профилактики и лечения. Большое внимание было уделено проблемам иммунологии, что способствует лучшему пониманию роли врожденного и адаптивного иммунитета в патогенезе ревматических заболеваний. Были представлены новые данные о тактике ведения пациентов с аутоиммунными заболеваниями – системной красной волчанкой (СКВ), системной склеродермией (ССД), дерматомиозитом/полимиозитом, системными васкулитами, серонегативными спондилоартритами. Обсуждались также вопросы терапии остеоартроза, фибромиалгии, подагры.

На практических занятиях участники курса познакомились с правилами написания оригинальных статей и обзоров литературы, вопросами планирования клинических исследований, а также принципами статистической обработки данных.

В настоящее время клеточные и молекулярные механизмы, приводящие к развитию аутоиммунных заболеваний, до конца не выяснены. По современным представлениям, в основе развития аутоиммунных заболеваний (РА, СКВ, ССД, дерматомиозита/полимиозита, болезни Шёгрена) лежит сложное взаимодействие между генетической предрасположенностью и факторами внешней среды. Выявлена взаимосвязь между наличием определенных генов и выработкой ряда аутоантител. Так, в литературе описана взаимосвязь между наличием HLA-DR3-гаплотипа и продукцией антител к двуспиральной ДНК при СКВ, антител к Jo1 при воспалительных миопатиях, HLA-DR SE-аллель ассоциируется с развитием серопозитивного РА. Установлена ассоциация между наличием HLA-DR B1*03 и выработкой анти-Ro-антител при синдроме Шёгрена. Огромное значение придается факторам внешней среды, которые могут непосредственно запускать каскад аутоиммунных реакций у генетически предрасположенных пациентов. В качестве триггерных факторов могут выступать химические вещества (ароматические амины или органические фосфаты), ряд лекарственных препаратов (тиазиды, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы протонной помпы), инфекционные агенты, ультрафиолетовое излучение. Эти факторы приводят к усилению апоптоза и образования аутоантигенов, что способствует активации toll-like-рецепторов. Еще одним фактором риска аутоиммунных заболеваний является курение. В сигаретном дыме содержится ряд веществ, способных активировать TLR 4, процессы апоптоза и образования активных форм кислорода, процессы цитруллинирования белков, что способствует запуску и подержанию аутоиммунных реакций. Центральное место среди клеточных медиаторов, обеспечивающих активацию Т- и В-лимфоцитов, моноцитов и запускающих каскад аутоиммунных реакций, занимает интерферон (ИФН) 1-го типа. Так, при СКВ уровень ИФН коррелировал с тяжестью заболевания, а также развитием таких проявлений, как кожная сыпь, лихорадка, лейкопения. Повышенная экспрессия генов ИФН 1-го типа обнаружена в слюнных железах при болезни Шёгрена, а также в мышечной ткани при воспалительных миопатиях. Все это открывает новые подходы к профилактике и лечению аутоиммунных заболеваний.

Активно обсуждалась роль инфламмасом в развитии аутоиммунных ревматических заболеваний. Инфламмасомы представляют собой цитоплазматический многокомпонентный белковый комплекс, способный активировать провоспалительную каспазу (каспазу 1 и 12), которая в свою очередь способствует переходу проинтерлейкина 1β и 18 в активную форму. В настоящее время описано четыре типа инфламмасом, наиболее изученным из которых является NLPR-3. Инфламмасомы играют важную роль в поддержании воспаления при микрокристаллических артритах и криоперин-ассоциированных периодических синдромах. В то же время при РА как в эксперименте, так и при гистологическом исследовании синовиальной оболочки больных не продемонстрировано существенного значения инфламмасом.

Активно обсуждалась роль инфламмасом в развитии аутоиммунных ревматических заболеваний. Инфламмасомы представляют собой цитоплазматический многокомпонентный белковый комплекс, способный активировать провоспалительную каспазу (каспазу 1 и 12), которая в свою очередь способствует переходу проинтерлейкина 1β и 18 в активную форму. В настоящее время описано четыре типа инфламмасом, наиболее изученным из которых является NLPR-3. Инфламмасомы играют важную роль в поддержании воспаления при микрокристаллических артритах и криоперин-ассоциированных периодических синдромах. В то же время при РА как в эксперименте, так и при гистологическом исследовании синовиальной оболочки больных не продемонстрировано существенного значения инфламмасом.

Большое внимание в докладе T. Huizinga из университета Лейдена было уделено новому лабораторному маркеру РА – антителам к карбамилированным белкам (anti-CarP-антитела). В результате посттрансляционной модификации аминокислот из остатков лизина образуется гомицитруллин, отличающийся от цитруллина наличием дополнительной метиленовой группы. Карбамилированные белки присутствуют в организме в небольших количествах, однако их образование резко увеличивается в условиях воспаления. Недавно продемонстрировано, что гомоцитруллин-содержащие белки присутствуют в суставах больных РА и могут вызвать образование антител. J. Shi и соавт. проанализировали частоту данных аутоантител у больных РА и оценили их взаимосвязь с антителами к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП). Авторы установили, что IgG аnti-CarP-антитела выявляются у 45% больных РА, а IgA аnti-CarP – у 43%. Отмечена низкая корреляция между anti-CarP-антителами и АЦЦП (r2=0,27, р<0,001 для IgG anti-CarP и r2=0,15, р<0,001 для IgA anti-CarP); у 16% АЦЦП-негативных больных были выявлены anti-CarP IgG-антитела и у 30% – аnti-CarP IgA-антитела). Также наличие anti-CarP-антител ассоциировалось с более выраженным рентгенологическим прогрессированием деструкции в суставах. Таким образом, anti-CarP-антитела являются новым семейством аутоантител, влияющих на клинические проявления РА. Аnti-CarP-антитела могут использоваться для диагностики АЦЦП-негативного варианта РА.

Обсуждались также проблемы сопутствующей патологии у пациентов с РА. Благодаря активной, тщательно контролируемой терапии прогноз у больных РА значительно улучшился, однако из-за сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистые катастрофы, инфекции, злокачественные новообразования, остеопороз и патологические переломы) продолжительность жизни больных может существенно сокращаться. В связи с этим EULAR были предложены рекомендации по выявлению и ведению больных РА с сопутствующими заболеваниями. В этих рекомендациях указано на необходимость вакцинации, а также ежегодной оценки сердечно-сосудистого риска у таких пациентов. Были представлены результаты исследования COMORA (коморбидность при РА), которое проводилось в 2011–2012 гг. и включало 4586 пациентов из 17 стран. Наиболее распространенным сопутствующим заболеванием была депрессия (в среднем – у 15% пациентов), однако ее частота значительно различалась в разных странах (2% – в Марокко и 33% – в США), ИБС выявлена в среднем в 6% наблюдений, онкологические заболевания – в 4,5%, гепатит В чаще регистрировался в Италии (9%) и на Тайване (7%), гепатит С – в Италии (6,6%) и Египте (6,8%). Заболевания легких, особенно хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), реже наблюдались в азиатских странах (в Японии – 1,4%, в Корее – 1,3%, на Тайване – 0,3%), чем в европейских странах или США (в Венгрии – 8,0%, в США – 7,5%). Ежегодная оценка сердечно-сосудистого риска проведена только у 59,4% пациентов. Из 236 больных, имевших в анамнезе инфаркт миокарда или инсульт, антитромботические препараты получали лишь 68,6%. Вакцинации в соответствии с действующими рекомендациями подверглись только 10,3% больных. Проведен скрининг на онкологические заболевания: 23,9% пациентов для выявления рака кожи, 26,7% – рака толстой кишки, 51,5% – рака молочной железы. Таким образом, результаты исследования подтверждают высокую распространенность сопутствующих заболеваний у больных РА, а также, к сожалению, свидетельствуют о неадекватном контроле и профилактике сопутствующей патологии.

Широко обсуждались и проблемы СКВ – полиорганного заболевания с разнообразными клиническими проявлениями. Учитывая гетерогенность клинических симптомов и относительно редкую встречаемость, диагностика данной патологии может представлять серьезную проблему, особенно в ранней стадии. Рассматривались особенности дебюта заболевания, в том числе с нехарактерными клиническими проявлениями: лихорадкой, лимфаденопатией, неврологическими расстройствами (судороги, миелит, энцефалит, неврит зрительного нерва), необычными кожными изменениями (хроническая крапивница или панникулит), пневмонитом, апластической анемией или изолированной цитопенией. Еще одна проблема – ведение пациентов, которые не имеют необходимого количества диагностических критериев СКВ. Через 5 лет наблюдения только 10–15% таких больных соответствуют критериям СКВ, у остальных пациентов развивается другое аутоиммунное заболевание (ССД, болезнь Шёгрена, системный васкулит, РА и др.). Заболевание у этой группы больных протекает, как правило, более благоприятно, с более низкой активностью, редкими обострениями, а также без тяжелой органной патологии. Прогностическими факторами развития СКВ являются: скуловая сыпь, молодой возраст, алопеция, серозит, дискоидная красная волчанка, положительная реакция Кумбса, снижение уровня комплемента, а также выявление антифосфолипидных антител, антител к двуспиральной ДНК и Sm-антигену. Отдельное внимание было уделено новым лабораторным биомаркерам СКВ, в частности, в качестве возможного биомаркера обсуждалась повышенная экспрессия генов ИФН у таких пациентов. Активация данных генов наблюдается у здоровых с повышенной выработкой антинуклеарных антител, у которых впоследствии развивается СКВ. Также была продемонстрирована корреляция между повышенной экспрессией генов и профилем аутоантител у пациентов с подосторой кожной волчанкой, тромбоцитопенической пурпурой. Анализируя различные формы экспрессии генов, удалось установить различие между обострениями СКВ и инфекционным процессом. Таким образом, ряд авторов считает, что ИФН участвует в патогенезе и прогрессировании СКВ, а также может быть полезен для диагностики и мониторинга заболевания.

Широко обсуждались и проблемы СКВ – полиорганного заболевания с разнообразными клиническими проявлениями. Учитывая гетерогенность клинических симптомов и относительно редкую встречаемость, диагностика данной патологии может представлять серьезную проблему, особенно в ранней стадии. Рассматривались особенности дебюта заболевания, в том числе с нехарактерными клиническими проявлениями: лихорадкой, лимфаденопатией, неврологическими расстройствами (судороги, миелит, энцефалит, неврит зрительного нерва), необычными кожными изменениями (хроническая крапивница или панникулит), пневмонитом, апластической анемией или изолированной цитопенией. Еще одна проблема – ведение пациентов, которые не имеют необходимого количества диагностических критериев СКВ. Через 5 лет наблюдения только 10–15% таких больных соответствуют критериям СКВ, у остальных пациентов развивается другое аутоиммунное заболевание (ССД, болезнь Шёгрена, системный васкулит, РА и др.). Заболевание у этой группы больных протекает, как правило, более благоприятно, с более низкой активностью, редкими обострениями, а также без тяжелой органной патологии. Прогностическими факторами развития СКВ являются: скуловая сыпь, молодой возраст, алопеция, серозит, дискоидная красная волчанка, положительная реакция Кумбса, снижение уровня комплемента, а также выявление антифосфолипидных антител, антител к двуспиральной ДНК и Sm-антигену. Отдельное внимание было уделено новым лабораторным биомаркерам СКВ, в частности, в качестве возможного биомаркера обсуждалась повышенная экспрессия генов ИФН у таких пациентов. Активация данных генов наблюдается у здоровых с повышенной выработкой антинуклеарных антител, у которых впоследствии развивается СКВ. Также была продемонстрирована корреляция между повышенной экспрессией генов и профилем аутоантител у пациентов с подосторой кожной волчанкой, тромбоцитопенической пурпурой. Анализируя различные формы экспрессии генов, удалось установить различие между обострениями СКВ и инфекционным процессом. Таким образом, ряд авторов считает, что ИФН участвует в патогенезе и прогрессировании СКВ, а также может быть полезен для диагностики и мониторинга заболевания.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся диагностики и лечения ССД, дерматомиозита/полимиозита, системных васкулитов, новые направления в терапии остеоартроза.

Таким образом, образовательный курс осветил новые аспекты этиологии, патогенеза и терапии наиболее распространенных ревматических заболеваний.

К.м.н. А.С. Авдеева, П.С. Дыдыкина,

д.м.н., профессор Л.Н. Денисов,

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН